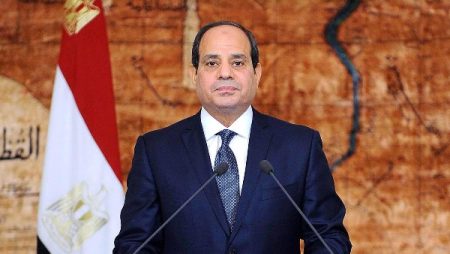

ماهر مهران لـ صدى البلد:

النقد تخلّى عن دوره.. والشعر صار مجرد رصّ كلام»

تيك توك حوّل لصوص الشعر إلى نجوم.. والذائقة الشعرية في تراجع مرعب

الفصحى أيضًا تراجعت.. ولم ينجُ إلا بعض شعراء قصيدة النثر

كنت صوت الفقراء والمهمشين في الجنوب.. ولم أخن نفسي ولا أهلي ولا بلدي

شهادة نجيب محفوظ كانت وسامًا.. ورحيل الغيطاني تركني يتيمًا أدبيًا

الكاتب طفل يحتاج إلى التشجيع ليستمر

هجرت الشعر بعد 12 ديوانًا لأن قلبي لم يعد يحتمل الحزن

في عالم الإبداع، يظل الشاعر والكاتب دائمًا مرآة لزمنه وصوتًا يلتقط نبض الناس وأحلامهم وتحدياتهم، من هنا تأتي أهمية الحوار مع شخصية أدبية جمعت بين الشعر والرواية والدراسة النقدية، وصاغت لنفسها مكانة خاصة في المشهد الثقافي المصري، ضيفنا اليوم شاعر له بصمة في العامية، وروائي حمل هواجس الإنسان على الورق، وناقد يتأمل التجربة الأدبية من الداخل، رحلة طويلة بين الكلمات، تتأرجح بين الحلم والوجع، وتكشف عن رؤية عميقة للواقع الثقافي والفني.

ضيفنا هو ماهر مهران، الكاتب المصري وعضو اتحاد كتاب مصر، والمؤلف والمُعدّ باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المولود في 28 مارس 1968 بقرية العتمانية مركز البداري بمحافظة أسيوط. حصل على ليسانس الآداب والتربية من جامعة أسيوط، وقدم للمكتبة العربية العديد من الدواوين الشعرية، والروايات، إلى جانب الدراسات النقدية، يبحث الحوار في أسرار التحول، وعلاقة الشعر بالرواية، ودور النقد في حياة المبدع، ورؤية الكاتب للمشهد الأدبي الراهن، وإلى نص الحوار:

بدأت شاعرًا بالعامية ثم انتقلت للرواية والمسرح والدراما.. أي محطة من هذه المحطات شعرت أنها عرّفتك أكثر ككاتب؟

بدأت دون أن أدري شاعرًا يكتب بالعامية المصرية، وفزت وأنا أعيش في قريتي جنوب شرق أسيوط بستين كم بأول جائزة للعامية المصرية رعتها أخبار الأدب عام 1998، وكانت مفتوحة السن والموضوع واختار الفائزين بها العالمي نجيب محفوظ وجمال الغيطاني والأبنودي. هذه الجائزة قدمتني كشاعر بشكل جيد، خاصة أن الأستاذ نجيب محفوظ قال عن قصيدتي الفائزة إنني شاعر إنساني عظيم، وكتب عني الغيطاني أكثر من مرة وخصص لي ملفًا خاصًا مثل كبار شعراء العامية.

قدمت اثني عشر ديوانًا، ثم خطفتني الرواية بسحرها؛ فقدمت سبع روايات، منهن روايتان صدرتا من دار الساقي ببيروت ودائرة الشارقة؛ الأولى كتب عنها ما يقرب من عشرة نقاد من كبار النقاد العرب، ورشحتها الدار لجائزة نجيب محفوظ بالجامعة الأمريكية.

يمكنك القول إن الشعر عرّف مصر بي، أما الرواية فقدمتني للوطن العربي والعالم الخارجي. إذ نالت الدكتورة مريم رجائي من جامعة كاشان بإيران درجة الماجستير عن رواية بنات قبلي بإشراف من الدكتور هاشم محمد هاشم بجامعة أسيوط. كما أن مخطوطة روايتي أزهار السنط فازت بجائزة الرواية العربية بالعراق، ورواية عشى ليلي صدرت عن دار الساقي ببيروت وكتب عنها كبار النقاد العرب. ومنذ أيام صدرت لي رواية عجائب قريتي عن دائرة الشارقة.

نشأتك في العتمانية بالبداري في أسيوط.. كيف انعكست بيئة الصعيد على كتاباتك، وهل ترى أنك حملت هموم الصعيد إلى القارئ العربي؟

ولدت وأعيش في قاو الكبيرة جنوب البداري، وهي بلدة عتيقة من ثلاث بلدات شكلن حضارة مصر ما قبل التاريخ. فيها أساطير وحكايات تفوق الخيال، وأنا واحد من أهلها، وواجبي أن أعبر عنهم. لكنني أجعل الصدارة للنوع الأدبي الذي أكتبه.

فعندما أكتب رواية تدور في هذا المكان وتعبر عن هؤلاء الناس، فإنني أعتني بأن تكون الرواية وشروط جمالها في الصدارة، وأن تكون قضايانا في الخلفية مثل موسيقى تصويرية.

أذكر بعد صدور ديواني الأول هفهفات النخيل عام 1999، سافرت بالقطار أنا والدكتور مصطفى الضبع ليناقش الديوان في التليفزيون. ونحن عائدان حدثني عن تأثري ببيئتي بشدة، وقال لي إنني واقع على كنز فريد، وأغرف منه بذكاء. ورغم ثراء البيئة التي أعيش فيها، إلا أنني أرى أن الأولوية لتحقق شروط الجنس الأدبي، ثم تطل القضايا والرسائل وهموم الناس بعد ذلك.

ما الذي منحك إياه الشعر ولم تمنحك إياه الرواية، والعكس؟

الشعر الحقيقي يسمو بك ويجعلك ملاكًا، والرواية الحقيقية تجعلك شيطانًا وتقربك من الناس.

عندما تتحول من كتابة الشعر إلى الرواية.. هل تشعر أن داخلك “شاعر يكتب رواية” أم “روائي يستعين بالشعر”؟

لا. فالشعر شعر، والرواية رواية. هجرت الشعر بعد أن نشرت اثني عشر ديوانًا وبعد أن كنت متحققًا، وعندما تأكدت أن قلبي لم يعد قادرًا على تحمل الحزن.

لقد وجدت الشعر ضيقًا، والرواية أكثر رحابة وحرية ومتعة؛ فذهبت إليها، وفتحت لي ذراعيها وقلبها.

نجيب محفوظ أشاد بنصك “أبويا”، وجمال الغيطاني أفرد لك بستانًا في أخبار الأدب.. كيف تؤثر مثل هذه الشهادات الكبيرة على مسؤولية الكاتب تجاه نفسه وتجاه قارئه؟

الكاتب طفل يحتاج للتشجيع كي يستمر. كلمة من العالمي نجيب محفوظ وسام على الصدر، أما الأستاذ جمال الغيطاني فكلمته كانت دعمًا ودفعًا للأمام.

حقيقة الأمر أنني شعرت باليتم الأدبي بعد رحيله؛ فهو الذي اكتشفني، ودعمني، وأعطاني حق تحويل روايته حكايات المؤسسة إلى مسلسل. ووجد لي شركة الإنتاج والمخرج والبطل، وكتبت منها سبع عشرة حلقة، لكن المشروع فشل بسبب قيام ثورة يناير 2011.

هناك أطروحات أكاديمية من مصر وإيران تناولت أعمالك.. كيف ترى انتقال نصك من خانة “الأدب المقروء” إلى “المادة البحثية”؟

كتبت رواية “بنات قبلي”، وقام الشاعر سعيد شحاتة بنشرها في سلسلة أصوات أدبية، وباعتها هيئة قصور الثقافة بجنيهين، ونفدت في أقل من خمسة وأربعين يومًا. وبعدها فوجئت ببحث دسم مكوّن من ست وثلاثين صفحة، ضمن منشورات كلية الآداب بجامعة أسيوط، للباحث المصري هاشم محمد هاشم والباحثة الإيرانية مريم جلائي.

تواصلت هاتفيًا مع الدكتور هاشم الذي لم أكن أعرفه ولم يكن يعرفني، وأخبرني أنه اشترى الرواية من بائع جرائد عند محطة أسيوط، وتحدث عن أهميتها الكبيرة وأثنى عليها ثناءً أخجل من ذكره. ثم أخبرني أن الباحثة الإيرانية مريم جلائي تناولتها في رسالة ماجستير بجامعة كاشان بإيران. يومها نزلت دموعي ووقف شعر رأسي.

ثم صدرت رواية “عشى ليلي” عن دار الساقي ببيروت، وكتب عنها كبار النقاد العرب، ونُشرت الدراسات حولها في كبرى المجلات والجرائد العربية والأوروبية، لكن في مصر لم يُنشر عنها خبر واحد. ولأنني أفهم ما يحدث في مصر لم أهتم، وواصلت الكتابة.

وفي العام الماضي حصلت الباحثة سلوى ممدوح على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الأزهر عن الرواية في صعيد مصر، واختارت ثلاث روايات لي من بين عشرين رواية كتبها كبار الكتّاب عن الصعيد.

أنا أدرك أن ما نشرته من روايات يستحق اهتمامًا نقديًا وإعلاميًا كبيرًا، لكنني أنظر إلى الأمام، ولا أكترث برد الفعل الآني. أترك الحكم للأيام مضطرًا، ودائمًا أفكر فيما سأقدمه، لا فيما قدمته.

لك تجارب في الكتابة الدرامية والمسرحية، بعضها لليافعين.. كيف تختلف لغة الكتابة لجمهور الطفل أو اليافع عن جمهور الكبار؟

لكل كائن لغته، ولكل مرحلة لغتها، ولكل بيئة لغتها، ولكل موقف لغته، والكاتب الجيد هو الذي يجيد الإصغاء لكل هذه الأشياء، وينتقي المفردات. لقد علمتني أمي صغيرا أن أنتقي مفردتي؛ فعندما كنت أقول لها:

أسد البوابة يا أماه؟

كانت تقول لي:

اسمها أقفل البوابة مش أسد!!

ما الذي يدفعك لاختيار وسيط فني معين (رواية، مسرحية، دراما إذاعية) للتعبير عن الفكرة؟

الفكرة هي التي تحدد النوع الأدبي الذي تسكن فيه.

حصلت على جوائز مهمة في الشعر والرواية والمسرح.. هل الجوائز بالنسبة لك محطة اعتراف، أم مجرد محطة عابرة في الطريق الطويل؟

فوزي بجائزة أخبار الأدب عام 1998 كان تأشيرة دخولي عالم الإبداع، وفرحة من نوع خاص مثل فرحة الولادة.

وفوزي بجائزة مانديلا 2020 ثم جائزة الرواية العربية بالعراق 2024 منحاني الإقامة في عالم الإبداع والاستمرار فيه. لقد كانتا لي فرصة للفرح، ودافعا قويا للاستمرار، وتخفيفا للغبن الذي كثيرا ما شعرت به.

كيف تتعامل مع نصوص فازت بجوائز وهي ما تزال “مخطوطات” لم تصل بعد إلى القارئ العادي؟

أنا كاتب عالمي لا ناشر له، أكتب وأنشر حسب المتاح. النشر في مصر بات صعبا، وليس مغريا، والجوائز خاصمتني لأكثر من اثنين وعشرين عاما. لكن بعد صبر المضطر فازت مخطوطة لي بجائزة مانديلا 2020، وفازت مخطوطة ثانية بجائزة الرواية العربية بالعراق 2024، ووصلت للعديد من القوائم القصيرة والطويلة. وحتى عندما فزت بجائزة أخبار الأدب 1998 كانت القصيدة مكتوبة بخط يدي، وكنت أعيش في حضن الجبل بالصعيد.

إن فوز مخطوطاتي الروائية خارج مصر منحني الفرح والثقة، ونصرني على كل من تجاهل إبداعاتي، وعمل على تهميشي.

كثير من أعمالك تحمل أسئلة وجودية مثل “أين أذهب يا رب؟!”.. هل ترى أن الكتابة عندك نوع من البحث عن الخلاص؟

نعم، علمني الشعر البحث عن الخلاص، وعلمني ألا أكتب ما كتبه غيري، وعلمني أن أكون نفسي، وعلمني أن أتوهج في محليتي كي أدهش من يقرأ لي في آسيا أو أوروبا أو أمريكا، وعلمني أن المباشرة والتقرير يدمران النص، وعلمني أن «بُورة تغني عن فدان».

كتبت مؤخرًا أن شعر العامية “خسر جمالياته وارتد إلى نقطة الصفر”.. ما الذي تقصده تحديدًا بهذا الحكم القاسي؟

لو قضيت ساعة تستمع فيها إلى شعراء التيك توك ستتأكد أن شعر العامية المصرية للأسف الشديد ارتد إلى النقطة صفر. ولو راجعت أشهر وأكبر برامج التليفزيون التي قدمتها أشهر المذيعات خلال السنوات الماضية، وسمعت الشعر الذي تسبب في تعاطفهن الشديد وربما بكائهن، ستدرك أن شعر العامية المصرية ارتد للنقطة صفر.

في رأيك، ما الأسباب التي أوصلت شعر العامية إلى حالة “الركاكة والفجاجة” التي تحدثت عنها؟

تخلي النقد عن دوره، وجود مذيعات في كبرى البرامج لا يعرفن شيئا عن الشعر وتطوره وجمالياته، تدني ذائقة الجمهور، رغبة البعض في الحصول على المال بأي شكل، انحياز وزارة التربية والتعليم والأزهر والتعليم العالي للقصيدة العمودية ومحاربتهم للشعر الحر والعامي، والأهم انعدام الوعي لدى هؤلاء الشعراء.

وأرجو أن تصدقني لو قلت لك إنهم لا يقرؤون، ولا يعرفون ما الشعر، والموضوع كله عندهم مجرد “رَص كلام” ليس إلا.

هل ترى أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك”، ساهمت في هدم الذائقة الشعرية، أم أنها مجرد مرآة لذائقة متراجعة أصلًا؟

كان من المفترض أن يستفيد الشعر والإبداع عموما من هذه الوسائط الجديدة ذات التأثير الواسع، وأن يستقطب الكثير من الجماهير ويسمو بهم، لكن ما حدث هو العكس؛ فلقد جعلت هذه الوسائط لصوص الشعر والمتنطعين واللحوحين والمشهلاتية والسماسرة نجوما شعرية.

وبات مخزيا أن تجد شاعرا لصا يسبق المتنبي أو حافظ إبراهيم في مؤشر البحث جوجل، وبات مبكيا أن ترى دموع مذيعة تتقاضى ملايين الجنيهات متأثرة بشاعر، وهي لا تدرك أن القصيدة مسروقة أو منسوخة أو مباشرة أو ضحلة الجمال. كيف يحدث هذا في بلد صنع الجمال مجدها؟!

لقد تدنت الذائقة الشعرية وتراجع الجمال بشكل مرعب وسوف يتراجع أكثر. نعم، ساهم تيك توك في انتشار هذا التدني لكنه لم يكن السبب الوحيد؛ فاحتفاء مذيعات مشهورات بالشعر المسروق والمباشر، وانحيازهن للجماهيرية على حساب الفن، واختفاء دور النقد، وعدم وجود رقابة، كلها عوامل ساهمت في هذا التدني.

وعموما “العينة بينة والشعر عينة”، وعلينا أن ننقذ ما تبقى من جمال.

ذكرت أن الفصحى أيضًا تعاني من نفس الأزمة.. كيف تقارن بين حال الشعر الفصيح والعمودي مقابل شعر العامية اليوم؟

غالبية شعراء الفصحى، حتى الذين تميزوا منذ عشر سنين، يكتبون قصيدة واحدة، ولم ينجُ من هذه المصيدة إلا بعض شعراء قصيدة النثر الذين يملكون وعيا خاصا بالشعر.

وعموما الشعر كله تراجع وفقد جمالياته، لكن تراجع العامية بات كارثيا.

لو أردت أن تلخص رسالتك ككاتب بعد كل هذه التجربة، ماذا تقول؟

أقول ما كانت تقوله أمي لي: «اللي وراه الرجال عمره قصير»، بمعنى أنه لا مستحيل.

أنا لم أكن أملك إلا موهبتي وعزيمتي، وبذلت كل جهدي كي أعبر عن أهلي المنسيين في قرى الجنوب، وأعبر عن بلادي التي سُفِهت، وكل ما يخصها بلغة جميلة.

وكنت طيلة مشواري كما قال الشاعر والناقد عاطف عبد المجيد: “صوت الفقراء والمهمشين في الجنوب”.

وكنت وفيا لجماعتي وإنسانيتي، ولم أخن نفسي وأهلي وبلدي.