“سرقنا لوحة بيكاسو من متحف الفنون الوطني، احتجاجا على التمويل الشحيح للفنون الجميلة في هذه الولاية الفقيرة، ولن تكون هناك مفاوضات، وإذا لم تُلبّ مطالبنا، فستتلف اللوحة بعد 7 أيام”.

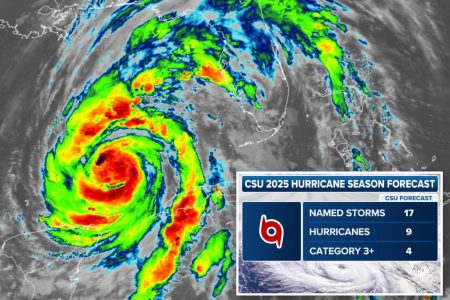

على وقع هذه العبارات تستهل السلسلة الوثائقية “اختفاء المرأة الباكية” مشاهدها، وهي مقتطفات من رسالة وصلت إلى وسائل إعلام في مدينة مِلبورن الأسترالية، بعد مضي يومين على اختفاء لوحة الفنان الإسباني “بابلو بيكاسو” (1889-1973) من مكانها على جدار المعرض الوطني في فيكتوريا.

ففي صباح الاثنين الرابع من أغسطس/ آب 1986، احتلّ الصفحات الأولى في كبريات الصحف العالمية. لقد سُرقت أغلى لوحة في أستراليا، وقيمتها مليونا دولار، واللصوص أشخاص مجهولون يسمّون أنفسهم “الإرهابيون الثقافيون الأستراليون”، وليست الفدية المالية من مطالبهم.

معطيات أولية جعلت من هذه السرقة الفنية أبرز حدث في العالم في حينها، وأعادت إلى الأذهان قصص السرقات الفنية الشهيرة كسرقة لوحة الموناليزا لـ”دافنشي” من متحف اللوفر الفرنسي عام 1911 على يد عامل نظافة، وسرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي “فان كوخ” من متحف محمّد محمود الخليل في القاهرة.

ولم يكن صدى سرقة لوحة المرأة الباكية أقلّ من ذلك. يقول الصحفي والناقد الأسترالي “آشلي كروفورد” تعليقا على ما جرى في أعقاب تلك الحادثة “لقد انفجر كل شيء في مِلبورن”.

فقد كانت تلك السرقة الفنية أشبه بانفجار أصابت شظاياه كل من يدور في فلك الفن في مِلبورن، وأقرب إلى تعويذة قلبت حياة أفراد وكيانات رأسا على عقب، مخلّفة آثارا يصعب محوها حتى بعد انقضاء ما يربو على 3 عقود من الزمن على وقوعها، فضلا عن كونها لغزا محيّرا لم يُحلّ قط، بل ما يزال يطرح على جمهور المهتمين أسئلة كبرى عالقة إلى يومنا.

فكيف تُسرق لوحة بهذه القيمة من متحف عالمي يُفترض أن نظامه الأمني من أفضل الأنظمة حول العالم؟ ومن يقف خلف التخطيط والتنفيذ لهذه السرقة؟ وما علاقة الوسط الفني في مِلبورن بها؟ والأهم من كل ذلك: هل هناك حقيقة واحدة لكل ما جرى؟

تحاول سلسلة “اختفاء المرأة الباكية” (Framed) إجابة تلك الأسئلة في أربع حلقات، عرضتها الجزيرة الوثائقية على شاشتها. والسلسلة من إخراج “كورين غرانت”، وتقديم “مارك فينيل”، وإنتاج عام 2021.

“المرأة الباكية”.. عودة إلى الأضواء بعد عام من شرائها

بدأ كل شيء عندما قرّرت إدارة معرض فيكتوريا الوطني تطوير مجموعتها الفنّية، لجذب عدد أكبر من الزوّار، فقد كان المعرض يومئذ يعاني من عجز في التمويل ونواقص فنّية، لكن أبرز ما كان يفتقر إليه، من وجهة نظر كبير مسؤولي الحفظ في المتحف “توم ديكسون”، هو لوحة من أعمال أعظم رسامي القرن العشرين، ألا وهو “بابلو رويز بيكاسو”.

ولجلب عمل فني لرائد المدرسة التكعيبية، كانت لدى مدير المتحف يومئذ “باتريك ماكاكاي” خطة يسعى إليها، ففي 1985 عقدت الإدارة عقد صفقة لشراء “المرأة الباكية”، وهي لوحة لـ”بيكاسو” تصوّر وجه امرأة ذات تقسيمات هندسية حادة، تعكس ملامح الحزن والانكسار باللونين الأخضر الحمضي والأرجواني، وهي عمل متمّم للوحته الجدارية الشهيرة “غورنيكا”، التي رسمها بعد حادثة قصف قرية غورنيكا في إقليم الباسك الإسباني خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وقد أثارت الصفقة جدلا واسعا في أستراليا، فقد رأى كثيرون أن اللوحة لا تساوي قيمة ما دفع فيها من مال. وعن ذلك يحكي “كروفورد”: كان الناس يقولون يا لها من مضيعة للمال، لا يجيد هذا الرجل الرسم، من هو على أي حال!

ولم يكد يمضي عام على تلك الصفقة المثيرة للجدل حتى عادت اللوحة إلى الضوء، وهذه المرة من باب اختفائها المفاجئ على يد لصوص يطالبون الشرطة ووزير الفنون في ولاية فيكتوريا “رايس ماثيوز” بزيادة تمويل الفنون بنسبة 10%، والإعلان عن جائزة فنية تحمل اسم “فدية بيكاسو”، تُمنَح للفنانين الشباب، مقابل الإفراج عن اللوحة.

بين الإغراء والتكهن.. مكافأة بلغت 50 ألف دولار

مع أن المجموعة التي سرقت اللوحة هددت الوزير بحرق العمل الفني في غضون أسبوع إذا لم تُنفّذ مطالبها، فإن الشرطة صعّدت الرهان بوضعها مكافأة قدرها 50 ألف دولار، لكل من يدلي بمعلومات مفيدة عن “المرأة الباكية”، ذلك إلى جانب إجراءات وتحقيقات دؤوبة لمعرفة هوية السارق الحقيقية.

اتضح فيما بعد عجز الشرطة عن حلّ خيوط هذه الجريمة الفنّية المركّبة، وكان اللصوص قد وجّهوا رسالة ثانية إلى الوزير “ماثيوز” تضمّنت إهانة لشخصه، واستخفافا بالتحرّيات والتحقيقات، وتجديدا للمطالب والتهديدات.

وبينما ظلّتْ ملابسات الجريمة الفنّية رهن التكهّنات، يرجّح مكتب التحقيقات في شرطة فيكتوريا أن يكون اللصوص قد دخلوا المعرض دخولا عاديا مع الزوّار، ولكنهم لم يخرجوا عند إقفال المعرض أبوابه، بل اختبؤوا في مكان ما هناك، وكان لديهم مفتاح لفكّ براغي الأمان المقاومة للسرقة، ففكّوا اللوحة وتركوا مكانها بطاقة تسجيل (تشير إلى نقلها لمكان آخر).

وحين حل الصباح اختبؤوا بين الحشود، ثم تحيّنوا اللحظة المناسبة ليخرجوا من المعرض ناجين بفعلتهم.

تآمر داخلي وتعاطف خارجي.. نظريات السرقة

كانت الإجابة عن كيفية وسبب سرقة “المرأة الباكية” أمرا ممكنا، لكن الإجابة عن سؤال واضع الخطّة ومنفذها أكثر تعقيدا بكثير، وذلك بالنظر إلى وابل الشائعات والفرضيات التي أغرقت المدينة مع اختفاء اللوحة.

ومع ذلك فقد كانت ثمة نظريتان رئيسيتان تحاولان الإجابة عن هذا التساؤل؛ الأولى هي نظرية “الخيانة الداخلية”، وتفترض أنَّ منفّذ السرقة هو أحد موظّفي المعرض، بالتواطؤ مع مجموعة من المتآمرين من خارجه وداخله، وما يدعم هذه النظرية هو حاجة اللصوص إلى مفتاح من نوع معين، لا يملكه إلا موظفو المعرض، أمّا الدافع وراءها فهو زيادة تمويل المتحف وتعزيز أمنه.

وأمّا النظرية الثانية، فتفترض تورّط الوسط الفنّي في هذه الحادثة، ويدعم هذه النظرية تأييد مجموعة من الفنّانين في مِلبورن لجماعة الإرهابيين الثقافيين الأستراليين، وذلك بخداعهم للشرطة ونشر عشرات النسخ المزيفة للوحة في أنحاء المدينة، بقصد تضليل التحقيقات.

إلى جانب الظهور المفاجئ للوحة “سرقة بيكاسو” لفنان يدعى “خوان دافيلا” في معرض في سيدني في عصر اليوم الذي أعلن فيه عن السرقة، وهي لوحة طبق الأصل من لوحة “المرأة الباكية”، وذلك ما يعزّز فرضية أن الوسط الفنّي لديه معلومات عن السرقة أكثر من تلك التي لدى عموم الناس، وإلا فكيف استطاع “خوان دا فيلا” رسم لوحة طبق الأصل ونقلها إلى مدينة أخرى وعرضها في غضون ساعات فقط؟

وتَبعت هاتان النظريتان نظريات أخرى بُنيت على أساس الاشتباه بعدد من الأشخاص، لكن الشرطة فشلت في إدانتهم، ولم تستطع حلّ خيوط القضية إلى يومنا.

وفي 9 أغسطس/ آب، أي بعد 5 أيام من الإعلان عن السرقة، استُعيدت اللوحة سليمة من خزانة عامة في محطة سبنسر للقطارات.

تشتيت الشرطة.. عبث الوسط الفني بجهود التحقيق

كان لافتا ذلك التعاطف الكبير الذي أبداه الوسط الفني في ملبورن وعموم أستراليا مع هذه الجريمة الفنّية، فلقد تبنّى فنانون مطالب الجماعة السارقة، ورسموا لوحات مقلّدة لـ”المرأة الباكية”، وكأنه شكل من أشكال التضامن مع اللصوص، وصرّح “خوان دا فيلا” قائلا: ما يجب أن تفعلوه هو دعم الفنانين المحليين، بدلا من إثارة الجلبة حول أشياء تكلّف مبالغ خيالية.

وهكذا صارت عملية السرقة مجازا لعمل فنّي يسلّط الضوء على إهمال الحكومة في ولاية فيكتوريا ومعرضها للفنّانين اليافعين، فيقول “آشلي كروفورد”: كان هناك استياء كبير من إنفاقنا أموالا طائلة على لوحة “بيكاسو” البائسة، في حين أن لدينا كثيرا من المواهب الناشئة، ونصفهم يتضوّر جوعا حتى الموت.

لقد كانت للسرقة طاقة تأثيرية لا تقل قوّة عن طاقة اللوحة نفسها، وأسهمت رسائل الفدية -بمضمونها وخطابها المتذبذب بين السخرية والحزم- في شحن الموقف بالعواطف المختلفة، وبمنحه أبعادا سياسية وثقافية، أماطت اللثام عن صراع اجتماعي كامن بين من يتطلّع إلى أستراليا التي يجب أن تنظر إلى الخارج (الغرب) ثقافيا لتتأكّد من نفسها، وبين من يتطلّع إلى أستراليا “الداخل” المتلوّنة، والمتعدّدة، والمنقلبة على إرثها الاستعماري.

وظلّ سؤال الفئة المتعاطفة مع السارقين مُعلّقا: لماذا يُنفق مليونا دولار على لوحة “بيكاسو” وفي أستراليا فنانون يتضوّرون من الجوع؟

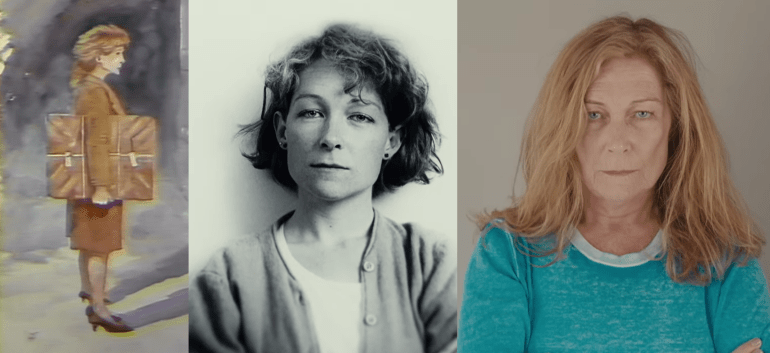

“مارغريت كيسي”.. هجرة امرأة أفسدت السرقة حياتها

تُفرد سلسلة “اختفاء المرأة الباكية” مساحة من عرضها لسرد قصص الضحايا الحقيقيين لحادثة السرقة، مسلّطة الضوء على البعد الأخلاقي في هذه القضية المثيرة للجدل.

كانت أولى الضحايا “مارغريت كيسي”، وكانت عشيقة للرسام الأسترالي “بيتر روسون”، وقد فُتش منزلهما على خلفية الاشتباه بتورّط “كيسي” بالسرقة، وذلك بناءً على عدة بلاغات ورسم جنائي يصوّر ملامحها بدقة كبيرة.

ومع أنهما استُبعدا عن الشبهات في القضية، فإنهما سرعان ما انفصلا عن بعضهما، متأثرين بالضغط الاجتماعي الذي شعرا به بعد التشهير الذي لحق بهما جرّاء اتهامهما بالسرقة.

تقول “كيسي” عن علاقتها به: “كنت أحبه حبا جمّا، ولكن الأمر دخل في رأسه، ولم يستطع إخراجه”، وبعد الانفصال فضّلت “كيسي” مغادرة أستراليا، للعيش في سان فرانسيسكو والبدء من جديد، حيث هي اليوم.

“بيتر روسون”.. فشل في المسيرة ونهاية مأساوية

بما أن “بيتر روسون” كان ثاني ضحايا هذه السرقة، فقد بقي وصم “السارق” يطارده سنوات، بعد إغلاق ملف القضية. ولم يستطع بيع لوحاته على غزارة إنتاجه والمعارض التي أقامها. فتقول زوجته “سالي باين”: لقد عمل عملا جيدا وأراد بيعه، ولم يستطع معرفة سبب عجزه عن البيع، ولكن بطبيعة الحال هناك نهاية اجتماعية للفنّ.

وبسبب ذلك، هيمنت فكرة الأقنعة على لوحات “روسون” اللاحقة لأحداث السرقة، وكانت حاسمة الدلالة على تأثّره بفكرة تواري الحقيقة خلف القناع، والأذية التي قد تلحق بالآخرين نتيجة لذلك. وفي 2002 انتحر “روسون”، وكانت الآثار النفسية الناجمة عن الاشتباه به في قضية السرقة سببا من أسباب ذلك. يقول أخوه: لم أتوقّع أنه كان ليموت بتلك الطريقة، لولا واقعة المرأة الباكية.

وقد أراد صنّاع السلسلة إثبات هشاشة السردية التي تبنّاها عدد كبير من المطّلعين على القضية، بوصفها مزحة عابرة أو رسالة سياسية لم تترتب عليها عواقب أو آثار سلبية تُذكر، وبدلا من ذلك نقلت السلسلة معاناة “كيسي” و”روسون” وغيرهما ممن انقلبت حياتهم رأسا على عقب، بسبب شبهة طالتهم أو تشهير لحق بهم بعد واقعة السرقة.

تيه الحقائق.. صراع السرديات على ذهن المُشاهد

لم تقتصر قيمة سلسلة “اختفاء المرأة الباكية” على خوضها في الأبعاد المختلفة لحادثة سرقة أغلى لوحة في تاريخ أستراليا، أو على تصديها لآثارها المديدة متابعة وتوثيقا، بل تجاوزت ذلك إلى تقديم سرديات مختلفة -وربّما متناقضة- لما جرى في تلك الليلة من أغسطس/ آب عام 1986.

وقد استطاعت السلسلة منح المشاهد رؤية موسّعة للحادثة، تنقل إليه ما جرى من زوايا نظر متباينة، لكلّ منها معطياتها الخاصّة وتصوّراتها المستقلّة حول المجريات في حينها، ومواقفها المختلفة من هذه الجريمة الفنّية.

فثمّة من تعاطف مع جماعة “الإرهابيين الثقافيين الأستراليين”، وأشاد بسرقتهم، وعدّها عملا فنيا معاصرا له مدلولاته العميقة حول واقع المجتمع الأسترالي، وقضايا الوسط الفني في مدينة مِلبورن الزاخرة بالحياة والضجيج.

تقول الصحفية “فيرجينيا تريولي”: كانت تلك المرةَ الأولى التي يسمع فيها سكان ملبورن ومقاطعة فيكتوريا بعبارة الفن المعاصر، عندما جاء الإرهابيون الثقافيون الأستراليون، وقالوا للمتحف أنتم تنفقون كل أموالكم على أعمال فنّية عتيقة مُعبرة لفنانين أموات، ولديكم هنا في مدينتكم فنانون مبدعون لا تعيرونهم أي اهتمام.

وهناك آخرون رأوا أن السرقة كانت عملا غير قانوني، وأن من قام بها أشخاص لا علاقة لهم بالفن، لا من قريب ولا من بعيد، وأن آثارها السلبية فاقت آثارها الإيجابية بكثير.

وهناك فئة رأت أن الأمر أقرب إلى مزحة أو مَقلب مُضحك، قام به جماعة لغرض التسلية والمرح، ثم أعادوا اللوحة وكأن شيئا لم يكن.

تعرض السلسلة كل هذه الاتجاهات، من غير أن تتبنى إحداها وتجعلها حقيقة لما جرى، فالحقيقة التي لا يمكن إثباتها لا يحق لأي شخص احتكارها، ولضمان ذلك تُعرض على المشاهد كل تلك الاتجاهات والآراء لينصت إليها ويتأمّل فيها، ثم يقارن بينها دون إملاء أو عرض منحاز لاتجاه على حساب آخر.

يقول “مارك فينيل” مقدم السلسلة: إن أعظم شيء في سلسلة “اختفاء المرأة الباكية”، هو أنك تستطيع عند مشاهدتها أن ترى 15 فيلما مختلفا، وكل تلك الأفلام ستكون معقولة، ولكن قد لا تكون صحيحة أو دقيقة أو حقيقية.